面積を削って価格上昇を抑えるのがステルス値上げ。じつは面積だけでなく、高さも削っているという話。

面積を抑えるステルス値上げ

面積を削って価格上昇を抑える「ステルス値上げ」が常態化していることを報じた12月23日の日経記事。日本の家どんどん狭く

ステルス値上げで30年前の水準に

日本の住宅が再び狭くなっている。国の最新調査(2023年)では、1住宅当たり延べ面積は約92平方メートルとピーク時の03年から約3平方メートル狭くなり、30年前の水準に逆戻りした。

建設コストが上がるなか、面積を削って価格上昇を抑える「ステルス値上げ」が常態化。適切な広さの住宅が取得できなければ、若年世代が結婚や出産をためらう原因となりかねない。(以下略)

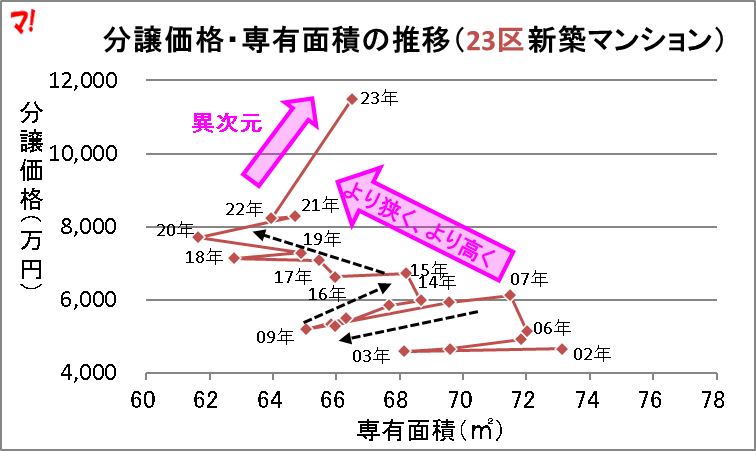

たしかに23区の新築マンションは10年間(12~22年)で狭くなったのに、分譲価格は3千万円近く上昇。そして23年にはさらに3千万円以上と異次元の上昇を見せている(次図)。

「過去22年間の「首都圏新築マンション市場動向」を可視化」より

分譲価格に直結する専有面積に強い関心を示す人は多いが、天井高さに影響を与える階高に関心を示す人は多くないのではないか。

ステルス値上げ方策として最も簡単でかつ効果が大きいのは専有面積を小さくすること。その次に効果が大きいのは階高を小さくすること。階高を小さくすることで、躯体工事費が減少(コンクリートや鉄筋の量が減少)し、内装工事費も減少(内装面積が減少)するからだ。

では実際に階高はどう変化しているのか?

売主にマンションの階高・天井高の表示が義務づけられていないこともあり、それらの統計的なデータは世の中に出回っていない。

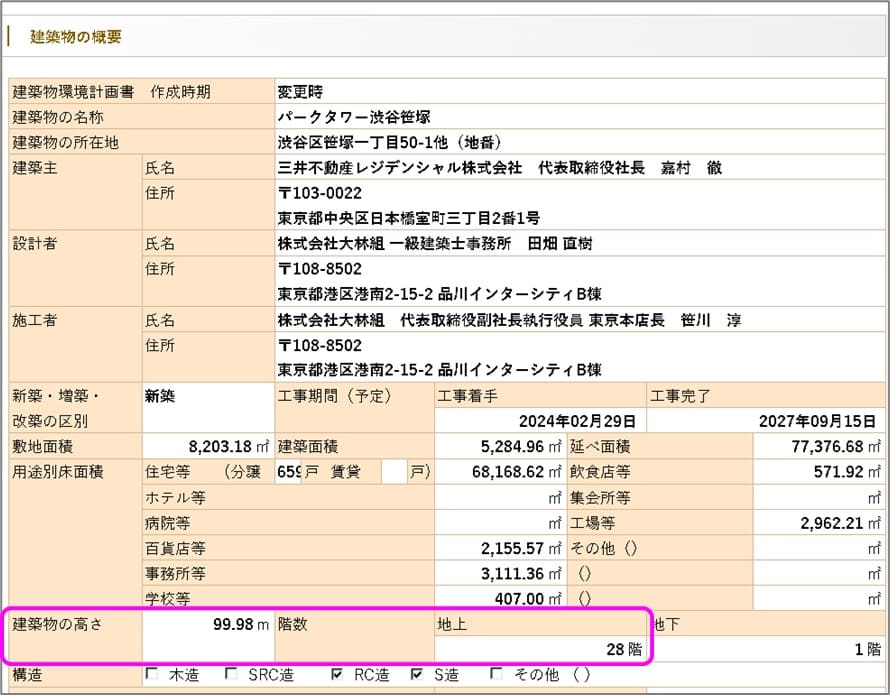

では、データが全くないのかといえば、そうではない。東京都環境局がHPで公開している「マンション環境性能表示」のなかに、物件ごとの「工事着手年月日」「建築物の高さ」「階数」などのデータが含まれているのだ(下図)。

ただ、同HPから必要な情報を抽出・分析するのは一筋縄ではいかない。

面積だけでなく、高さも縮んでいく

東京都環境局HPには、東京23区の新築分譲マンション(分譲賃貸混合を含む)676件登録されている(24年12月26日現在)。同HPに公開されているのは「完了の届出が提出されてから概ね5年間」(環境局環境都市づくり課 建築物担当メール回答)。そこで、筆者が過去に収集しておいたデータと合わせて、1,484件のデータを元に分析することとした。

まず、横軸に工事着手時期、縦軸に平均階高(=建築物の高さ÷階数)として、全1,484件につき「20階建て未満(1,257件)」と「20階建て以上(227件)」に区分して描いてみた(次図)。

「20階建て以上」のほうが総じて、「20階建て未満」よりも平均階高が大きい傾向がみられる。

.png)

次に、「20階建て以上」と「20階建て未満」の平均階高の違いを明確にすべく、各データを年ごとに集計し、横軸に工事着手時期(年)、縦軸(左)に平均階高、縦軸(右)に件数として描いてみた(次図)。

「20階建て以上」のほうが「20階建て未満」よりも平均階高が大きい傾向が見られる。ザックリ言うとその差は50cm程度。両者とも平均階高は17年頃までは拡大傾向にあったが、その後縮小傾向が見られる。

.png)

縮みながらも高騰している

では、専有面積・階高と分譲価格との関係はどうなっているのか?横軸に平均階高、縦軸に分譲価格(不動産経済研究所データ)で描いてみた(次図)。

ザックリ言うと――

- 08年(リーマンショック)前は、平均階高は拡大する傾向が見られた(緑色部分)

- ところが、09年から19年にかけて平均階高はあまり変わらず、分譲価格が高騰(オレンジ色部分)

- 問題なのは20年以降。階高が縮小するとともに価格が高騰するという泣きっ面に蜂状態なのである(ピンク色部分)

.png)

どう対応すればいいのか

中古マンションを選ぶならば専有面積だけでなく、階高(天井高)にも関心を向けたほうがいい。その際、19年以前に着工したマンション(竣工時期≒着工+2年)を選択肢に検討してみてはどうか、というのが今回の提案。

あわせて読みたい

コメントを残す